太宰府天満宮 混雑状況は、時間帯によって大きく変わります。

結論を述べると、最も空いているのは朝7〜9時と夕方16時以降で、混雑ピークは10〜14時です。

この記事では、今日の混み具合を確認する方法から時間帯別の傾向、参道の混雑回避、駐車場の穴場、実際に歩けるモデルコースまで具体的に解説します。

あなたの参拝が快適になるよう、最適な行動を選べる状態を目指します。

気持ちよく参拝するために、ここから一緒に準備を進めていきましょう。

この記事を読んでわかること

- 今日の混雑を最速で知る方法(ライブカメラ・SNS・Google混雑データ)

- 時間帯別・曜日別・月別のリアルな混雑ピークと空いている時間

- 駐車場や周辺道路の混雑傾向と避けたい時間帯

- 行列を避けるための具体的な混雑回避方法

- 90分・半日・1日で楽しめる混雑回避モデルコース

太宰府天満宮の“今日の混雑状況”を最速で確認する方法(最優先)

太宰府天満宮へ向かう予定がある場合は、出発前に“今日の混雑状況”を確認しておくことが理想的です。

リアルタイムの混み具合を把握すれば、並ぶ時間を最小限に抑えられ、より快適な参拝につながります。

実際の混雑をチェックする方法はいくつかありますが、ここでは最も正確で、すぐに使える三つの手段を紹介します。手順を踏めば、初めて訪れる人でも迷わず準備を整えられます。

今すぐ混雑を知る方法①:ライブカメラ(天満宮・参道)

参道や天満宮周辺の映像がリアルタイムで配信されており、混雑の幅や人の流れがひと目で判断できます。

写真ではわからない「行列の長さ」や「人の密度」も確認できるため、出発時間を調整する判断材料になります。

また、天候や明るさもわかるため、当日のコーディネートや持ち物選びにも役立ちます。

① ライブカメラの位置+判断ポイント

ライブカメラは参道の混雑を把握するのに最適です。画面右側で人の流れが止まっている場合は「行列発生中」、人の間隔が空いていれば空いている目安になります。

今すぐ混雑を知る方法②:X(Twitter)のリアルタイム投稿

X(Twitter)は、その時点の状況を知る手段として非常に有効です。

投稿者が現地で撮影しているため、ライブカメラでは映らないルートや店先の行列も確認できます。

検索窓に

- 「太宰府 混雑」

- 「太宰府天満宮 今日」

- 「太宰府 参道 人多い」

などを入力すれば、直近の投稿が一覧で表示されます。

投稿時間が数分前であれば、ほぼ“今の状況”と考えて問題ありません。

現地の声を知れるため、混雑のリアル感をつかみやすいです。

③ X(旧Twitter)投稿のリアルタイム性

Xでは「〇時現在、参道は歩きにくいほど混雑」など、現地ユーザーの投稿がもっとも早く出るため信頼性が高いです。

ここからは実際のリアルな口コミを紹介していきます↓

今すぐ混雑を知る方法③:Google混雑状況(時間帯別の棒グラフ)

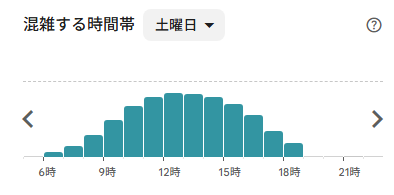

このグラフは、太宰府天満宮の「時間帯ごとの混雑傾向」を表しています。

棒が高いほど混んでいる時間帯で、特に土曜日は 11時〜14時がピーク になります。

実線(現在の状況)が平均より高ければ、いま混雑が強いと判断できます。

Googleマップの混雑グラフは、現在の混み具合を知るうえで欠かせないツールです。

実線は「いまの混雑」、点線は「通常の平均」を示します。

実線が平均より高ければ混雑気味で、逆に低ければ比較的空いています。

参拝前に必ずチェックしましょう。

② Googleマップ混雑グラフの読み方

「実線=現在」「点線=平均」です。実線が平均を上回っている時は、通常より混雑している状態です。

「今日の混雑」を見ておくべき理由(駐車場の埋まり方が早い)

太宰府天満宮を訪れる多くの人が悩むのは、駐車場の満車ペースの速さです。

特に土日祝日は10時前後に満車になるケースが多く、出発が遅れると駐車場探しに時間を取られます。

混雑状況を事前に把握しておけば、到着時間を調整できるため、駐車場難民になるリスクを大幅に減らせます。

混雑が激しい日は電車に切り替える判断もできるため、スムーズな参拝につながります。

焦らず参拝を楽しむためにも、出発前の混雑チェックは欠かせません。

太宰府天満宮の“時間帯別”混雑ピークと空いている時間

太宰府天満宮は時間帯によって混雑の差が大きく、到着時間を少し変えるだけで参拝の快適さがまったく異なります。

最も混み合う時間を避ければ、待ち時間を減らし、写真撮影や食べ歩きもゆったり楽しめます。

まず結論を伝えると、混雑ピークは10〜14時、最も快適なのは7〜9時台と16時以降です。

この傾向を理解して行動すれば、短い滞在でも満足度の高い参拝を実現できます。

1日の混雑ピーク:10〜14時

太宰府天満宮の混雑が最も激しくなるのは、観光客が集中する10〜14時です。

観光ツアーの到着時間・昼食・御朱印のピークが重なるためです。

昼前後は団体旅行も増え、参道も歩きづらくなります。

拝殿前の行列も長くなり、写真を撮る場所を探すだけでも時間を消費します。

この時間帯の特徴は「人の入れ替わりがほとんど起きない」点です。

昼食の時間帯と重なるため、参拝と食べ歩きがセットになり、人の流れが滞ります。

特に土日祝日は行列が伸びやすいので、この時間をメインにする計画は避けることを推奨します。

朝の空いている時間:7〜9時台

最も快適に参拝できるのは、7〜9時台の早朝です。

気温が穏やかで光が柔らかいため、写真も美しく撮影できます。

参拝客が少ないため、拝殿前に並ばずにお参りでき、境内を落ち着いて歩けます。

また、早朝に訪れると参道の店の開店前なので、戻ってきたときにゆっくり食べ歩きを楽しめます。

駐車場もほぼ確実に空いており、焦らずに行動できる点も大きな安心材料です。

夕方の穴場時間:16時以降

16時以降は参拝客が一気に減り、雰囲気が落ち着きます。

昼間の賑わいが嘘のように静かになるため、日中とは違った良さがあります。

夕暮れ時の境内は光の角度が変わり、建物が美しく映えるため写真映えしやすいです。

また、帰りの交通量もピーク前なので、渋滞に巻き込まれるリスクを抑えられます。

短時間で参拝を済ませたい人や、静けさのある雰囲気を好む人に向いています。

土日・祝日の混雑時間はどう変わる?

土日祝日は混雑が平日より早く始まり、終了も遅くなります。

特に午前10時より前に混み始める傾向が強く、駐車場が9時台に満車になる日も珍しくありません。

午後も14時を過ぎても混雑が続き、参道は常に人が流れる状態になります。

ランチの時間帯と重なるため、店舗前の行列が延び、進むペースが遅くなります。

土日しか行けない場合は、朝9時前の到着か、16時以降の訪問が快適です。

梅の季節・受験シーズンの時間帯別の混雑変化

太宰府天満宮は、梅の名所として2〜3月に観光客が増え、受験シーズンには合格祈願の参拝でさらに混雑し、

土日は“参道が行列で流れが止まる”日もあります。

この時期は早朝でも人が多く、10〜14時は年間で最も混む水準になります。

特に、土日の午前は合格祈願の家族連れで行列が伸び、拝殿前の列が通常より長くなります。

昼のピークは14時まで続き、参道の滞留も増えるため、観光目的で訪れる場合は時期をずらすか、徹底して朝の訪問を意識したほうが快適です。

太宰府天満宮の“曜日別・月別”の混雑傾向|いつ行くのがベスト?

太宰府天満宮の混雑は、曜日と季節によって大きな違いが生まれます。

訪れるタイミングを少し変えるだけで、参拝の満足度が大きく向上します。

結論を述べると、最も落ち着いて参拝できるのは平日の朝と、観光が落ち着く時期の夕方です。

この特徴を理解すれば、無駄な待ち時間を避けながら、心に余裕のある参拝が叶います。

平日の混雑傾向(全体的に穏やか)

特に午前中は訪問者が少なく、拝殿前の行列も短いため、気持ちにゆとりが生まれます。

昼に向かって観光客が増えますが、土日と比較すると流れがスムーズで、参道も歩きやすいです。

社務所の窓口も落ち着いており、御朱印を受け取るまでの時間も平日は短くなる傾向があります。

土日の混雑傾向(午前から満車になる)

土日は朝から参拝客が増え、駐車場の混雑も深刻になります。

9時前に車が集まり、10時には満車になるケースが多く、混雑が終わるまで待ち続ける流れになりやすいです。

参道は昼前から混雑し、食べ歩きの人気店には列ができやすく、歩く速度が遅くなります。

午後の参道は観光目的の人と家族連れが増え、人の流れが途切れません。

午後14時頃でも混雑が続くため、土日に行く場合は早朝の訪問が最良です。

月別の混雑|梅・受験・夏休み・紅葉・年末年始

月ごとに混雑の波がはっきり表れます。

太宰府天満宮は年間を通して人気が高いため、季節ごとの特徴を把握すると計画が立てやすくなります。

以下に代表的な混雑ピークをまとめます↓

● 月別の混雑の特徴(一覧)

| 月 | 傾向 |

|---|---|

| 1月 | 年始の参拝で一年で最も混雑する |

| 2〜3月 | 梅の開花と受験前後の祈願で大混雑 |

| 4〜5月 | 観光客が安定して増える時期 |

| 6月 | 比較的落ち着く。梅雨の影響で穴場になる |

| 7〜8月 | 夏休みで親子連れが増え、午後が混雑 |

| 9〜11月 | 秋の行事や紅葉で混雑が戻る |

| 12月 | 年末に向けて徐々に混雑が増える |

この期間は平日でも人が集まり、拝殿前で並ぶ時間が長くなります。

避けるべき日は?(三が日・合格祈願ピーク・GW)

混雑を避けたい人は、以下の日を避けると快適に過ごせます↓

● 特に混雑が激しい日

- 1月1〜3日(初詣)

拝殿前は長蛇の列になり、参道が進まない状態になります。 - 1月下旬〜2月中旬(合格祈願)

家族連れが多く、午前中から強い混雑が続きます。 - GW(ゴールデンウィーク)

観光客が集中し、参道・駐車場ともに終日混雑します。

これらの日はピーク時の混雑が極端に激しく、車での訪問は特に時間がかかります。

最も快適に参拝できる季節は?

快適に参拝したい場合は、6月と10月の平日が理想的です。

6月は梅雨の影響で参拝客が少なく、境内の静けさを味わえます。

紫陽花が美しく咲くため、写真撮影にも適しています。

10月は気候が安定しており、紅葉のピーク前で人の流れが穏やかです。

それ以外にも、平日の夕方はどの季節でも比較的静かで、ゆったりとした雰囲気を楽しめます。

太宰府天満宮の“駐車場の混雑状況”と空いている駐車場まとめ

太宰府天満宮の混雑を語るうえで、駐車場の混み具合は避けて通れません。

特に土日祝日は満車になるペースが速く、到着時間によってストレスの大きさが変わります。

結論を述べると、天満宮から近い駐車場は10時前に満車になりやすく、少し離れたエリアほど空きが見つけやすいです。

混雑を避けたい人ほど、駐車場選びの戦略が重要になります。

太宰府天満宮周辺の公式・民間駐車場の混み具合

天満宮周辺には、公式駐車場と民間駐車場を合わせて複数の駐車スペースがあります。

しかし、観光客が一気に押し寄せる日には、どの駐車場も早い段階で満車になります。

● 主な駐車場の特徴

| 駐車場 | 特徴 |

|---|---|

| 太宰府天満宮 参道向けの公式駐車場(約300台) | 最も人気で最も満車になるのが早い |

| 大宰府パーキング | 比較的入りやすいが、土日は朝から埋まりやすい |

| 民間のコインパーキング(参道周辺) | 空きが出やすいが料金が高い傾向 |

| 少し離れたエリアの駐車場 | 歩く距離が伸びるが空きが見つけやすく料金も安い |

近い駐車場ほど競争率が高く、特に休日は開場直後から埋まり始めます。

満車になりやすい時間帯

駐車場が満車になる時間には明確な傾向があります。

● 満車になる時間の目安

- 平日:10時前後

- 土日祝日:9時台に満車

- 梅・受験シーズン:9時前にほぼ満車

- 初詣・GW:朝8時台でも満車

特に土日祝日は、9時台に到着すると、駐車場が埋まりつつある時間帯になるため

駐車場所を探し回る可能性が高まります。

時間にゆとりを持たずに訪れると、駐車場探しに20分以上かかる場合もあります。

「ここは混む」「ここは穴場」駐車場の実態

駐車場ごとに混雑の特徴が異なり、距離と混雑のバランスを考えて選ぶと快適さが大きく変わります。

● 混む駐車場

- 太宰府天満宮の公式駐車場

- 太宰府駅から近いコインパーキング

- 参道近くの民間駐車場

参道に近づくほど満車のリスクが高まるため、近さだけで選ぶと失敗しやすいです。

● 穴場の駐車場

- 少し離れた住宅街側のコインパーキング

- 太宰府インター側の民間駐車場

- 天満宮まで徒歩10〜15分の場所にあるパーキング

距離は伸びますが、空きが見つかりやすく、料金も良心的です。

歩く距離が長くても、結果的に駐車場探しの時間が短縮されるため、総合的に効率が良い選択になります。

満車時の裏ワザ:少し離れたエリアに停める選択肢

近くの駐車場がすべて満車の時は、思い切って少し離れたエリアに回る選択が有効です。

太宰府天満宮は徒歩圏が広いため、10〜15分歩く距離でも十分アクセスできます。

● 裏ワザのメリット

- 満車を避けやすい

- 駐車料金が安い

- 渋滞エリアから外れるため出入りがスムーズ

- 土日でも比較的空きが見つかる

特に、太宰府インター側から少し離れた場所は狙い目です。

出口が渋滞しにくいため、帰りのストレスも軽減されます。

駐車場のリアルタイム混雑を確認する方法(SNS・Google・ライブ情報)

駐車場の混雑はその日によって変わるため、現地の情報をリアルタイムで確認する習慣が重要です。

● チェックすべき情報源

- X(Twitter):現地の人が「今満車」「空きあり」と投稿

- Googleマップ:駐車場ごとの混雑状況をグラフで表示

- ライブカメラ:周辺道路の交通量も確認できる

特に、Xは最新情報が入りやすく、投稿時間が数分前であればほぼリアルタイムの状況と考えて問題ありません。

「太宰府 駐車場 空き」「太宰府天満宮 駐車場 混雑」で検索すると、現地の声が拾いやすいです。

渋滞情報|太宰府天満宮周辺の道路はどこが詰まりやすい?

太宰府天満宮へ向かうルートは、季節や時間帯によって渋滞が大きく変わります。

到着時間を少し調整するだけで、渋滞によるストレスを大幅に減らせます。

結論を述べると、渋滞が起きやすい場所は「太宰府IC出口」「参道入口周辺」「駐車場密集エリア」の3つです。

これらを避けるルートを選ぶと、時間ロスを少なくして参拝の満足度を高められます。

太宰府IC周辺の渋滞ポイント

太宰府ICは高速道路からのアクセスが良いため、観光客の多くが利用します。

その結果、出口付近は朝から車が集中し、最も渋滞しやすい地点になります。

● 渋滞が発生しやすいタイミング

- 平日:9時台に渋滞が始まる

- 土日祝日:8時台から渋滞が伸びる

- 梅や受験シーズン:8時前でも混雑

- 年始・GW:終日渋滞が続く

IC出口は一本道で逃げ道が少ないため、1台詰まるだけで車列が長くなりやすいです。

高速道路を降りる段階で渋滞が始まり、下道に降りるまでに10分以上かかるケースがあります。

参道入口までの渋滞が特に発生する時間

参道入口付近は、店舗や観光スポットが密集しているため、歩行者の横断も多く、車が進みにくくなります。

● 参道が詰まりやすい時間帯

- 10〜14時(最混雑)

- 土日祝日は終日ゆっくりしか進まない

- 梅ヶ枝餅の人気店前は特に動かない

参道が混雑すると、駐車場を待つ車が行列を作り、その列が道路を塞ぐ形になり渋滞が悪化します。

一度この渋滞に巻き込まれると、数十メートル動くまでに5分以上かかる場合があります。

SNSで渋滞をチェックする方法

渋滞状況を確認するうえで、SNSは非常に役立ちます。

特にX(Twitter)は投稿速度が速く、現地の情報がすぐ集まります。

● チェック方法のコツ

- 「太宰府 渋滞 現在」で検索

- 「太宰府天満宮 渋滞」で最新投稿を確認

- 投稿時間が10分以内なら信頼度が高い

現地のドライバーが渋滞写真を添付するケースが多く、車列の長さがひと目で判断できます。

Googleマップで交通状況を重ねて見ると、渋滞区間を視覚的に把握できます。

渋滞を避けるための最短ルート

太宰府ICを利用すると渋滞に巻き込まれやすいため、別ルートを選ぶだけで流れが改善されます。

● 渋滞を避けるおすすめルート

- 県道112号を利用して参道から少し南側へ回り込むルート

- 太宰府駅方面からアプローチするルート

- 太宰府ICではなく「水城」方面からアクセスする方法

遠回りに見えても、結果的に到着までの時間が短くなるケースが多いです。

タイムロスしにくい駐車選びのコツ

渋滞を避けるうえで、どこに停めるかも非常に重要です。

近さを優先すると車列に巻き込まれやすく、余計に時間を使う原因になります。

● 時間ロスを避ける駐車選びのポイント

- 参道に近い駐車場は“便利だが危険”

- インター側の駐車場は帰りが詰まりやすい

- 徒歩10〜15分圏の駐車場は空きが見つかりやすく動線が早い

少し歩く選択は意外と効率が良く、往復で見れば最短で参拝にたどり着けるルートになります。

渋滞で止まっている時間は気持ちが疲れやすいため、駐車場選びを工夫すると参拝の満足度が大きく変わります。

太宰府天満宮の混雑を避ける7つの回避テクニック(初心者でもOK)

太宰府天満宮を快適に楽しむためには、混雑を避ける工夫が欠かせません。

混雑が少ない時間帯や行動のコツを押さえれば、初めて訪れる人でも落ち着いて参拝できます。

結論を述べると、最も効果が高い方法は「早朝か夕方を狙う」「電車を活用する」「混雑が起こるエリアを避けて動く」という三つのポイントです。

以下に紹介する七つのテクニックはすぐ実践でき、混雑によるストレスを大幅に減らせます↓

とにかく朝行く or 夕方にずらす

混雑を避けるために最も効果が高いのは訪問時間をずらす方法です。

7〜9時台は特に空きやすく、拝殿前で並ぶケースはほぼありません。

気温も穏やかで光が柔らかいため、写真が美しく仕上がります。

夕方の16時以降も混雑が減り、昼間とは異なる落ち着いた雰囲気が広がります。

参道の人の流れも緩やかになり、歩きやすくなります。

土日しか行けない人は“この時間だけ”狙う

土日は混雑が激しいため、訪問時間を明確に絞ることが重要です。

- 朝:8〜9時台

- 夕方:16〜17時台

この時間帯は駐車場の空きも見つかりやすく、参道の人通りもまだ穏やかです。

逆に、10〜14時はほぼ確実に混雑するため、避けると快適さが変わります。

車ではなく電車利用が最強な理由

太宰府天満宮周辺は駐車場が限られ、満車になるペースが非常に早いです。

渋滞に巻き込まれると、車列が動かないまま10〜20分経過するケースもあります。

一方で、電車は時間が読みやすく、駅から参道までのアクセスも良好です。

電車利用のメリット

- 渋滞に巻き込まれません

- 駐車場探しで時間を使いません

- 参道まで歩いてすぐ到着できます

- 帰りに混雑が少ないです

特に、西鉄太宰府線を利用すると移動がスムーズで、時間のロスを最小限に抑えられます。

梅ヶ枝餅の行列を避けるテクニック

梅ヶ枝餅の人気店は休日の昼前後に行列ができやすいです。

混雑のピークに並ぶと、10分以上待つケースもあります。

行列を避けるコツ

- 参拝前に買うのではなく、参拝後に訪れます

- 早朝の8〜9時台に買います

- 夕方16時以降に訪れます

- 複数店舗を候補にしておきます

複数の店舗を比較すると、行列が短い店が見つかりやすく、待ち時間が削減できます。

参道が混みやすい時間を避ける裏ワザ

参道は太宰府天満宮で最も混雑が集中しやすい場所です。

特に人気店が並ぶエリアは人が溜まりやすく、歩くスピードが遅くなります。

参道の裏ワザ

- 午前10〜14時の参道は避けます

- 参拝後に参道へ戻ると空きやすいです

- 帰りは裏道を通ると歩きやすいです

この方法を活用すると、参道で立ち止まる時間が少なくなるため、全体の移動がスムーズになります。

御朱印の混雑を避ける方法

御朱印は拝殿付近の集中スポットで、混雑するパターンが読みやすいです。

特に、昼前は並ぶ人が増えるため、待ち時間が長くなります。

空いているタイミング

- 朝9時前

- 平日の夕方

早朝は人が少なく、御朱印受付も落ち着きます。

夕方も同じように空きやすいので、参拝後にゆっくり受け取れます。

子連れ・高齢者と行く場合の混雑対策

子連れや高齢者と一緒に参拝する際は、混雑による負担を減らす工夫が必要です。

歩く距離が増えると疲れやすいため、訪問時間や移動ルートを慎重に選ぶと安心です。

おすすめの動き方

- 朝の早い時間に到着します

- ベビーカーは参道が空いている時間帯を選びます

- 少し離れた駐車場のほうが動線がスムーズです

- 飲み物を持参してこまめに休憩を挟みます

混雑を避けることで、慌てる場面が減り、家族全員がゆったりとした気持ちで参拝できます。

太宰府天満宮参道の混雑状況|ライブカメラでわかるリアルな人出

太宰府天満宮の参道は、境内と並んで最も混雑が目立つエリアです。

参道の混雑状況を理解すれば、歩きやすいルートを選べるようになり、目的地までスムーズに移動できます。

ライブカメラを活用すれば、現地の混雑を正確に把握できるため、タイミングを調整すれば移動のストレスを大幅に減らせます。

参道の混雑ピーク

参道は、太宰府天満宮を訪れた多くの人が必ず通るメインストリートであり、飲食店や土産店が並ぶため、混雑の中心になります。

● 混雑がピークになる時間帯

- 10〜14時が最も混雑

- 土日祝日、梅・受験シーズンは9時台から混み始める

- 昼前後は店前に行列ができ歩く速度が遅くなる

特に、梅ヶ枝餅の人気店が集まるエリアは、人の流れが滞りやすく、同じ場所を通過するまでに数分かかることがあります。

参道で混むスポット(有名店・写真スポット)

参道の中でも、特に滞留が起きやすい場所があります。

混雑の原因となるポイントを把握しておけば、無駄な立ち止まりを減らせます。

● 混雑しやすいスポット

- 梅ヶ枝餅の有名店(かさの家・きくち)付近

- スターバックス太宰府天満宮表参道店(建築デザインで人気)

- 鳥居前の写真スポット

- 参道入口付近の土産店

これらのスポットは、立ち止まって写真を撮る人が多く、移動の流れが止まりやすいです。

参拝客と観光客が混在し、歩道の幅が狭いため、特に昼の時間帯は密度が上がります。

✅ライブカメラの見方と混雑判断のコツ

ライブカメラを活用すると、参道の状況がひと目で確認できます。

映像をチェックする際は、次のポイントを見ると混雑度を正確に判断できます。

● 混雑判断のチェックポイント

- 人の流れが止まっているか

- 同じ地点に人が溜まっているか

- 店前の行列が何メートル伸びているか

- 歩道が人で埋まっているか

映像で「人が縦に並んでゆっくり進んでいる状態」が見えた場合は、混雑のピークが始まっています。

逆に、歩道の端が見えている場合は、比較的歩きやすい状態です。

空いている参道の歩き方モデル

参道の混雑を避けたい人は、歩くルートと時間帯を工夫すると快適に移動できます。

● 歩きやすい動き方の例

- 朝の7〜9時台に参道へ入る

→人が少なく、写真撮影もスムーズです。 - 参拝後に参道へ戻るタイミングを狙う

→昼前後のピークを避けられます。 - 裏道を活用して混雑エリアを避ける

→参道に戻るルートを変えると歩きやすさが向上します。 - 夕方16時以降に食べ歩きを楽しむ

→ピークが過ぎて人が減り、店も落ち着いています。

これらの方法を組み合わせると、参道の混雑に巻き込まれる場面が少なくなり、滞在時間を効率よく使えるようになります。

太宰府天満宮の混雑が落ち着くタイミング|狙い目の穴場日&穴場時間

太宰府天満宮は一年を通して多くの参拝客が訪れますが、混雑が落ち着くタイミングを押さえておけば、ゆったりとした雰囲気の中で参拝できます。

結論を述べると、穴場となるのは「雨の日」「平日の夕方」「混雑ピークを外した季節」です。

静かな環境で参拝したい人ほど、これらの条件を意識すると快適さが大きく変わります。

雨の日の参拝は実は穴場

雨の日は参拝を避ける人が多いため、太宰府天満宮の混雑が大幅に減ります。

参道や境内を歩く人が少なく、普段なら行列ができるスポットも落ち着いています。

傘を差すため人が溜まりにくく、歩きやすさを感じられます。

雨の日が穴場になる理由

- 観光目的の人が訪問を控え参拝客が減ります

- 行列が短くなり拝殿前での待ち時間が少なくなります

- 参道の景色が濡れて朱色の建物が映えます

雨具を準備すれば快適に過ごせます。しっとりした空気が境内の雰囲気をより魅力的に見せます。

平日の夕方は別世界の静けさ

平日の夕方は昼間の賑わいが落ち着き、参拝客の数がぐっと減ります。

特に、16〜17時は落ち着きやすく、短時間でお参りを済ませたい人に向いています。

平日夕方が快適な理由

- 参道の人通りが減り歩きやすくなります

- 拝殿前の列が短く待ち時間が少なくなります

- 店舗も落ち着き食べ歩きがスムーズです

- 夕暮れの光が建物を美しく照らします

夕方の境内は情緒があり、写真目的で訪れる人にも向いています。

季節と天候で変わる混雑の法則

混雑は季節・天候・イベントの有無で変化します。

これらの変化を理解すれば、狙い目の日を選びやすくなります。

混雑が落ちやすい条件

- 雨または小雨

- 火曜〜木曜の平日

- イベントのない月(6月・10月上旬)

- 気温が極端に高い日や寒い日

特に6月は雨の影響で訪問者が減り、静かな参拝を望む人には理想的です。

穴場の月・穴場の曜日まとめ

参拝しやすい時期を選べば、混雑をかなり抑えられます。

穴場の月

- 6月(梅雨で訪問者が少ないです)

- 10月上旬(紅葉前で落ち着きます)

- 1月中旬〜下旬(初詣後のタイミングです)

穴場の曜日

- 火曜日・水曜日・木曜日

- 平日の15時以降は特に静かです

これらの時期を選ぶと静かで落ち着いた雰囲気を味わえます。

参拝をゆったり楽しみたい人に向いたタイミングです。

混雑を避けて楽しむ太宰府天満宮のモデルコース【90分・半日・1日】

太宰府天満宮を効率よく楽しむには、混雑の少ない時間帯を組み合わせながら計画を立てることが重要です。

混雑ピークを避けて動くと、短い滞在でも満足度の高い参拝が叶います。

結論を述べると、朝の時間帯を中心に動くルートが最も快適で、90分・半日・1日のどのコースでも効果的です。

ここでは、実際に歩くイメージができるよう、具体的な時間配分で紹介します。

90分だけ楽しむルート(最短で満足度を高めたい人向け)

「時間が限られているけれど、参拝と空気感だけはしっかり感じたい」という人向けのルートです。

早朝に訪れることで、90分でも密度の高い体験が可能です。

90分コース(7:30〜9:00の例)

| 時間 | 行動 |

|---|---|

| 7:30〜7:45 | 参道をゆったり歩きながら天満宮へ向かいます |

| 7:45〜8:05 | 拝殿で参拝します |

| 8:05〜8:20 | 御朱印を受けます |

| 8:20〜8:45 | 参道に戻り梅ヶ枝餅を購入します |

| 8:45〜9:00 | 写真スポットを巡ります |

午前だけでサクッと回るルート(半日で満喫したい人向け)

半日で主要スポットを押さえたい人は、朝〜昼前の時間帯が理想です。

混雑が増える前にメインを終わらせることで、店の混雑を避けながら食べ歩きを楽しめます。

半日コース(8:00〜12:00の例)

| 時間 | 行動 |

| 8:00〜8:20 | 参道を散策しながら境内へ向かいます |

| 8:20〜8:50 | 拝殿で参拝します |

| 8:50〜9:20 | 御朱印を受けます |

| 9:20〜10:30 | 参道で食べ歩きを楽しみます |

| 10:30〜11:30 | 博物館や光明禅寺を訪れます |

| 11:30〜12:00 | 土産店を見て回ります |

1日のんびり楽しむルート(観光気分をしっかり味わいたい人向け)

1日使える人は、混雑のピークを避けながら、観光・食事・休憩をバランスよく入れます。

朝に参拝を済ませると、その後の移動が快適です。

1日コース(8:00〜17:00の例)

| 時間 | 行動 |

| 8:00〜8:30 | 参道から境内へ移動します |

| 8:30〜9:00 | 拝殿で参拝し御朱印を受けます |

| 9:00〜10:00 | 参道で食べ歩きを楽しみます |

| 10:00〜12:00 | 博物館や宝物殿を観覧します |

| 12:00〜13:00 | 昼食を取ります |

| 13:00〜15:00 | 九州国立博物館を見学します |

| 15:00〜16:00 | 参道周辺を散策します |

| 16:00〜17:00 | 写真撮影をしながら戻ります |

写真映えスポットを組み込んだルート

写真が映えるスポットを順番に回ると効率的です。

特に早朝〜9時台は建物や自然の光が美しく、撮影に適しています。

おすすめスポット

- 早朝の楼門

- 神橋

- スターバックス太宰府天満宮表参道店

- 太宰府駅の鳥居前

子連れ・カップル向けのモデルコース

子連れやカップルに向いた、ゆったり楽しむコースです。

子連れ向け

- 8:00〜8:40:参拝と写真撮影をします

- 8:40〜9:10:御朱印を受けます

- 9:10〜10:00:参道で食べ歩きを楽しみます

- 10:00〜11:00:博物館を訪れます

カップル向け

- 早朝参拝で静かな時間を共有します

- 参道カフェで休憩します

- 夕方の参道で写真撮影をします

これらのルートを参考にすれば、混雑を避けつつ太宰府天満宮を満喫できます。

よくある質問(FAQ)で混雑の不安をすべて解消!

太宰府天満宮へ向かう前に、混雑に関する疑問を解消しておくと安心して行動できます。

ここでは特に多い質問に答えながら、到着前の不安をすべて取り除けるよう具体的にまとめます。

疑問をクリアにしてから訪れると、参拝の満足度が大きく高まります。

- 何時に行けば空いていますか?

-

最も空いているのは7〜9時台です。拝殿前で待つ必要がなく、写真撮影もしやすい時間帯です。夕方の16〜17時台も混雑が減り、静かな雰囲気が戻ります。土日しか行けない場合も、この時間帯を狙うと快適に移動できます。

- 土日でも空いている日はありますか?

-

土日でも空きやすい日はあります。特に、雨の日の午前は参拝客が減りやすく、並ばずにお参りできます。また、イベントのない週末や、観光のオフシーズンである6月や10月上旬は比較的落ち着きやすい傾向です。

- 梅の時期はどれくらい混みますか?

-

梅の開花時期である2〜3月は年間でもトップクラスの混雑になります。平日でも午前10時以降は参拝客が急増し、土日は早朝から人が集まります。特に、受験シーズンと重なるため、朝から行列が伸びやすく、参道の混雑も激しくなります。

- 駐車場はどこが一番止めやすいですか?

-

歩く距離は伸びますが、天満宮から徒歩10〜15分の駐車場が最も空きやすく動線もスムーズです。参道近くの駐車場は便利ですが、満車になるペースが極端に速く、渋滞にも巻き込まれやすいです。混雑が心配な人は、少し離れたエリアを選ぶと到着までの時間を短縮できます。

- 混雑を避けて御朱印をもらう時間は?

-

御朱印を受けるなら、朝9時前が最もスムーズです。夕方の16時前後も空きやすく、待ち時間が短くて済みます。昼前後は混雑が集中しやすいため、避けると快適に受け取れます。

- ベビーカーで行く場合、混雑は危険ですか?

-

ベビーカーでの参拝も可能ですが、10〜14時の参道は非常に混雑するため注意が必要です。人が密集し、進むペースが遅くなるため、早朝か夕方の訪問が安心です。少し離れた駐車場を利用すると動線が広くなり、移動しやすくなります。

これらのFAQを事前に把握しておけば、参拝中に迷う場面が減り、安心して太宰府天満宮を楽しめます。

まとめ

太宰府天満宮の混雑は時間帯や季節によって大きく変わりますが、特徴を押さえておけば、どの日でも快適に参拝できます。

太宰府天満宮の混雑を避けるなら、【早朝7〜9時】か【夕方16時以降】が最も快適です。

出発前にライブカメラとGoogleマップの混雑を確認すれば失敗しません。ブックマークして随時ご活用ください。

参道や駐車場は午前10〜14時がピークのため、この時間を外すと移動がスムーズです。

雨の日や平日の夕方は特に落ち着いており、静かな参拝を望む人に向いています。

あなたに合った時間帯とルートで、心穏やかな参拝の時間を楽しんでください。

コメント